Страницы повести. Читает Николай Пеньков (1984) Советское радио. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД

Другие статьи: Чеч-Тюбе

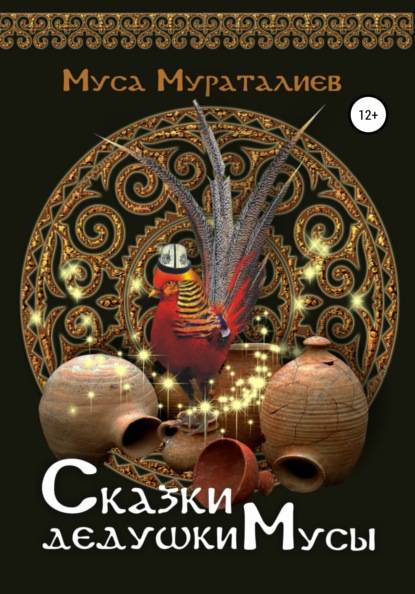

https://www.litres.ru/musa-murataliev-24184715/skazki-dedushki-musy/ Дорогое моему сердцу издательство ЛитРес: Самиздат выпустило очередную мою книгу. Меня радует оперативность доставки моих текстов читателям. Думаю, что это является мечтой любого пишущего человека.

Книжный интернет Лабиринт опубликовал рецензию Оксаны Мальцевой на мою книгу “Нашествие мигрантов”. Хотя она вышла 21 декабря 2020 года, прочитал её лишь теперь. https://www.labirint.ru/reviews/all/6801753/ “С жанровой точки зрения “Нашествие мигрантов”…

Выдающийся киргизский литературный критик, публицист, журналист радио “Азаттык” Бекташ Шамшиев представил на радио мое творчество. www.azattyk.org

Из выступлений на презентации книги “Нашествие мигрантов” в ЦДЛ

Владимир Шаров, русский известный прозаик, лауреат множества премий: – Я хочу поблагодарить Мусу за приглашение. Мы познакомились с ним на заседании ПЕН клуба. Ну, бывает так, что люди смотрят друг…

Об эмигрантской литературе и моих романах

“Центрально-Азиатский ТОЛСТЫЙ Журнал” опубликовал статью независимого исследователя Азаткуль Кудайбергеновой (Ванкувер, Канада) «Существует ли эмигрантская литература Киргизстана?” http://ctaj.elcat.kg/2013/08/08/sushhestvuet-li-emigrantskaya-literatura-kirgizstana/

Фабула моей тетралогии

Решил выложить фабулы своих романов в пересказе, как говорится, целое произведение в одном абзаце. Главное действующее лицо – долина Чеч-Тюбе. Все герои моей тетралогии выходят из этого пятачка земли в…

Муса Мураталиев. В чем же счастье? (Сказка)

В стародавние времена в долине Чештюбе жили девушка Гюлькыз и юноша Камчи. Когда они поженились, родители выделили молодым отдельный дом, поставили белую юрту, чтобы летом могли жить. Скотину да землю…